(図 1 : 重房北太枝楊牛刀の緑青。)

優れた切れ味と時代を超越した美しさで知られる日本の包丁は、単なる調理器具以上の存在です。熟練の職人技と何世紀にもわたる伝統が巧みに融合し、その絶妙なバランスが独特の魅力を生み出しています。これらの貴重な道具の中でも、ステンレス鋼と炭素鋼の2種類が人気で、それぞれ異なる特徴を備え、それぞれのユーザーのニーズに応えます。

日本のステンレス鋼製包丁は、耐腐食性に優れ、メンテナンスが容易なことで高く評価されています。一方、炭素鋼製包丁は、その卓越した切れ味と、時を重ねるごとに味わい深い緑青が生まれるという、特別な魅力を放っています。この魅力的な特性は、包丁の美しさを高めるだけでなく、その歴史と歩みを物語っています。以下のセクションでは、この注目すべき特性について深く掘り下げ、日本の炭素鋼製包丁における緑青について包括的に理解できるよう解説します。

I. 緑青の理解

(図 2:日本の寺院で発見された龍の像にみられた「緑青」として知られる緑青。画像提供: Vincent384、Shutterstock より。)

緑青とは、特定の金属の表面に時間の経過とともに生じる自然な変色です。この色鮮やかな層は保護シールとして機能し、優れた防錆効果を発揮します。

「パティーナ」は、表面の浅い堆積層を意味するイタリア語に由来し、ラテン語の「パティーナ」に由来します。「パティーナ」は鍋や浅い皿を意味します。比喩的に用いられる場合、「パティーナ」は、色あせや黒ずみなど、物体の本質的または避けられない側面とみなされる様々な経年劣化の兆候を含むこともあります。パティーナは「パティネーション」と呼ばれるプロセスによって形成され、パティーナで装飾された工芸品や芸術作品は「パティーナ加工」されていると表現されます。

緑青は、素材とその周囲の環境との間の酸化、腐食、または化学反応によって生じます。これらの相互作用により、表面に薄い有色の層が形成されることが多く、独特の外観を際立たせます。緑青の組成と外観は、素材や環境条件によって異なります。例えば、銅は緑青と呼ばれる緑青を呈しますが、青銅は茶色、緑、青など、様々な色合いを呈します。

古色は、特に骨董品、美術品、建築要素に見られる場合、その美的魅力と歴史的価値を高めることができるため、高く評価されています。例えば、図2に示す日本の寺院の龍像は、時を経て緑色の緑青(パティナ)を帯び、その印象的な外観をさらに引き立てています。

II. 緑青と日本の炭素鋼ナイフ

(図3 :田中良一が鍛造した鉄被覆AS牛刀の全面に生じた緑青)

日本の炭素鋼包丁に見られる緑青は、単に見た目が美しいだけではありません。それは包丁の生涯の記録であり、長年の使用と、包丁が生み出した様々な料理を反映しています。

食材とのあらゆる接触が緑青の形成に寄与し、料理の旅の物語を語る独特の痕跡を残します。緑青はナイフの使用とともに常に変化し、これまで触れてきた様々な食材を反映します。

緑青は象徴的な価値に加え、刃を腐食から守るという実用的な役割も担っています。この自然に形成された保護膜は、ナイフの寿命を延ばし、どんなキッチンでも日常的な使用に耐える力を与えてくれます。

同じ古色は二つとありません。それがそれぞれのナイフに独特の優雅さを与え、他のナイフとは一線を画すのです。古色は、ナイフの製作に込められた職人技と、ナイフが携わってきた確かな経験を反映しています。

日本の炭素鋼包丁に見られる緑青は、本質的に、芸術性、機能性、そして歴史がひとつの特徴として融合しています。それは単なる包丁の特徴ではなく、料理の冒険の生きた記録であり、シェフと彼らの主要な道具との関係を捉えているのです。

III. 自然および強制緑青

(図4 :異なる被覆と緑青を施した2種類の包丁の緑青:鉄被覆のKiyoshi Kato牛刀の自然な緑青とステンレス被覆のWatanabe Pro牛刀の強制緑青。)

緑青は、時を経て自然に形成され、刃が持ち主と共に歩んできた証となります。スライスしたり刻んだり、様々な食材と触れ合うたびに、独特の模様と色合いが緑青に変化します。ナイフが様々な食材を切るにつれ、炭素鋼は食材に含まれる水分や酸と反応します。玉ねぎなどの酸性の食材や肉のタンパク質は、緑青の形成を促進し、刃に独特の模様と色を残し、料理の歴史を反映します。

緑青の形成を早めたい方には、「強制緑青」と呼ばれる方法があります。これは、コーヒーやマスタードなどの反応性物質を刃の表面に直接塗布する方法です。これらの物質は、緑青を形成する酸化プロセスを促進させます。例えば、ナイフを熱くて濃いコーヒーに数分間浸したり、刃に薄くマスタードを塗って同時間放置したりします。このように反応性物質にさらすことで、長期間の使用で自然に起こる酸化プロセスを促進できます。

処理後、ナイフは洗浄され、乾燥され、使用された物質の種類と露出時間に応じて、濃い灰色からほぼ黒までの範囲の色の新しく形成された緑青が現れます。

例えば、図4に示すWatanabe Proの牛刀は、熱くて濃いコーヒーに浸されています。ご安心ください。高温で鋼の焼き入れが損なわれることはありません。熱にさらしても、硬化した鋼の焼き入れ状態が変化するほどではありません。そのため、緑青の形成を早めるために包丁の性能が損なわれることはありません。

IV. 炭素鋼のナイフに緑青が形成される理由

(図5 :小林敬の文化包丁(上)は、SG2コア(15%のクロムを含むステンレス鋼)を使用しており、耐腐食性があります。藤原輝安の三徳包丁(下)は、青紙スーパーコア(わずか0.4%のクロムを含む炭素鋼)を使用しており、緑青が発生しやすいです。)

ナイフの刃によって緑青が付くものと付かないものがある理由を真に理解するには、鋼の基本的な組成を理解することが重要です。鋼は基本的に鉄と炭素で構成されており、マンガン、クロム、バナジウムなどの微量の元素が含まれています。これらの合金元素は、鋼の強度、靭性、耐食性などの特性を向上させるために添加されます。

クロム含有量、特に質量パーセントは、ナイフに緑青が付くかどうかを決定します。モリブデンと窒素もナイフの耐食性に貢献しますが、耐食性に最も寄与するのはクロムです。

ステンレス鋼は、通常13%以上のクロムを多く含み、耐食性に優れていることで知られています。そのため、緑青の発生がほとんど抑えられます。この13%のクロムこそが、ステンレス鋼を「ステンレス」たらしめているのです。しかし、「ステンレス」は「全く錆びない」という意味ではないことに注意が必要です。ステンレス鋼であっても、特定の酸性物質や腐食性物質にさらされると、かすかな緑青が発生することがあります。

一方、クロムがほとんど含まれていないか、ごく微量しか含まれていない炭素鋼の包丁は、酸化しやすく、緑青の発生が促進されます。日本で最も一般的な炭素鋼は、日立の白鋼(白紙鋼)と青鋼(青紙鋼)です。SKDやHAP40などのセミステンレス鋼は、クロム含有量が約4~5%で、緑青の発生は比較的緩やかですが、緑青が発生します。クロム含有量が多いにもかかわらず、緑青の発生傾向は炭素鋼に似ていることが多いです。

V. ステンレスクラッドカーボンスチールナイフ:両方の長所を兼ね備えたナイフ

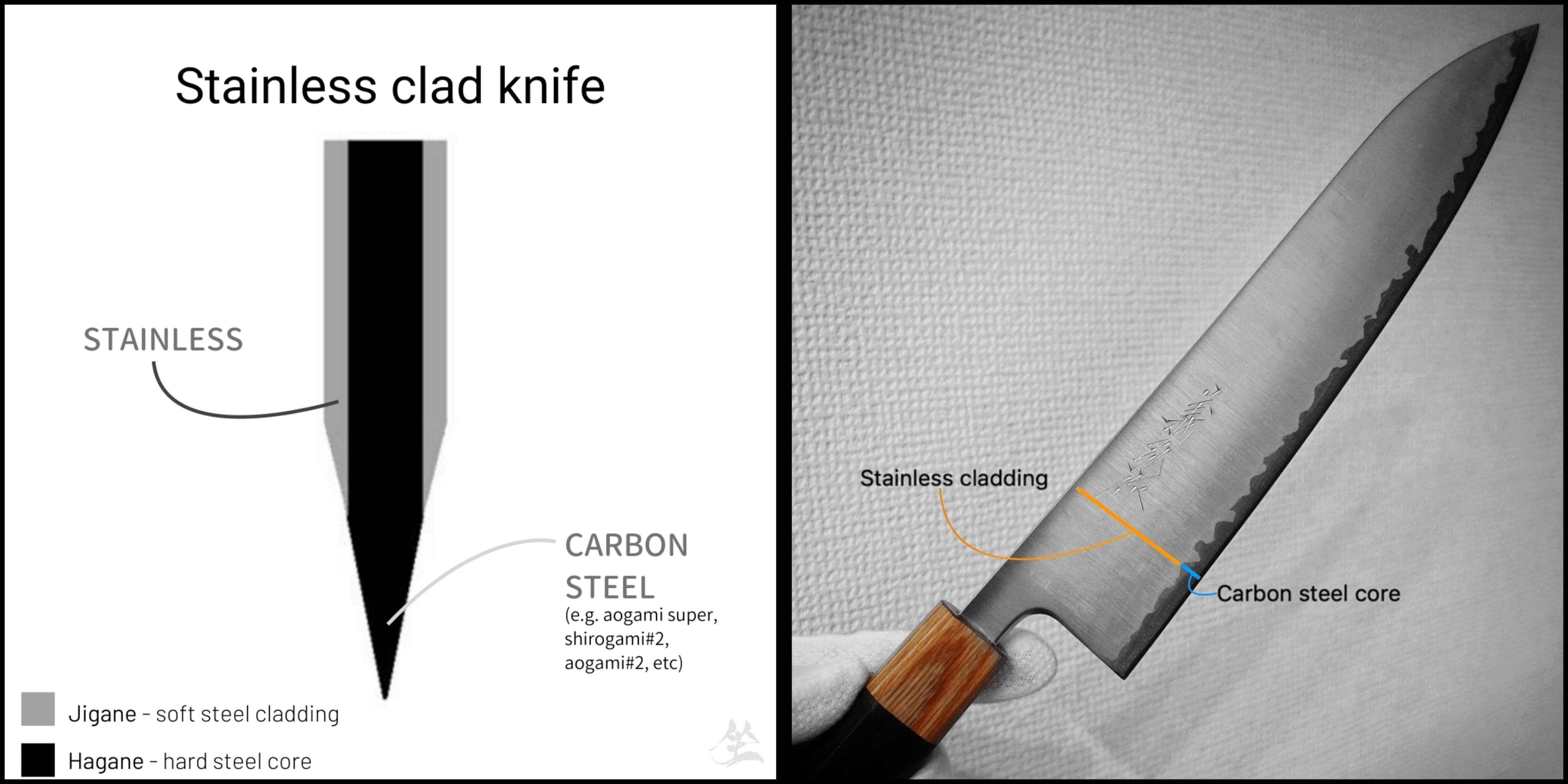

(図6 :ステンレスクラッドカーボン包丁とヨシヒロ青紙スーパーステンレスクラッド牛刀の断面)

炭素鋼のメンテナンスコストの高さに懸念を抱くユーザーもいるかもしれないという事情を理解し、日本の包丁メーカーは独創的な解決策として、ステンレスクラッド炭素鋼包丁を開発しました。この革新的な構造は、両方の素材を融合させ、ユーザーに「両方の長所を兼ね備えた」使い心地を提供します。

これらのナイフでは、炭素鋼が芯材、つまり「刃先」を形成し、それをステンレス鋼で包む、つまり「クラッド」しています。この構造により、炭素鋼の大部分が湿気や空気との直接的な接触から保護され、錆や腐食の可能性を低減します。

ステンレス鋼の外層、つまり「ジャケット」は、完全なステンレス鋼のナイフと同等の耐食性を備えています。この保護層は、あらゆる環境への曝露を最も強く受け、耐食性を担います。そのため、ナイフの所有者は、モノスチール製のカーボンナイフやアイアンクラッドナイフのような高度なメンテナンスを必要とせずに、カーボンコア鋼の性能を享受することができます。

緑青の美しさを味わいたいけれど、メンテナンスの手間が少ないナイフをお探しの方には、ステンレスクラッド炭素鋼ナイフが魅力的なソリューションです。この構造は、炭素鋼の優れた切れ味、ステンレス鋼のメンテナンスの手間の少なさ、そして芯鋼に美しい緑青が生まれるという、理想的な組み合わせを実現しています。

VI. 鉄被覆鋼、モノスチールカーボン、本焼:緑青処理の徹底

(図7 :様々な日本の炭素鋼包丁の緑青。左から:芦本焼牛刀、田中義一AS、蔵王長スペシャル - 宮崎ダマスカス、マサヒロVC、茂房黒打。)

ステンレスクラッドカーボン鋼の包丁は、メンテナンスのしやすさと独特の古色の魅力を両立させていますが、多くの包丁愛好家にとって、古色を存分に味わう魅力は抗しがたい魅力です。そこで登場するのが、アイアンクラッド、モノスチールカーボン、そして本焼き包丁です。

アイアンクラッドナイフは、硬い鋼の芯を軟鉄の被覆で覆った構造で、外層にステンレス鋼を使用したステンレスクラッドナイフとは対照的です。アイアンクラッドナイフの刃全体に緑青が付きやすく、その変化を深く理解することができます。その結果、刃は豊かな個性を持ち、使用と経年変化の証として視覚的に表現されます。

一方、モノスチールカーボンナイフは、被覆材を一切使用せず、一枚の炭素鋼から作られています。そのため、モノスチールカーボンナイフの刃全体に緑青が現れることがあります。人気のモノスチールカーボンナイフの一例として、図7に示すマサヒロVCカーボン牛刀が挙げられます。

単一素材というコンセプトを極めたのが、本焼包丁です。「真に鍛造」を意味する本焼は、最高レベルの職人技を体現しており、日本でも熟練の職人が数人しか作れません。職人たちは、一枚の鋼を異なる熱処理で焼き入れする伝統的な日本刀と同様の技法を用いています。こうして生まれた刃は、弾力のある芯と、硬く鋭い切れ味を備えています。

VII. 炭素鋼の反応性と緑青形成

(図8 :マサヒロVC牛刀(モノスチールカーボンナイフ)の緑青。)

よく発達した緑青の魅力は否定できません。しかし、緑青の重要性は見た目の美しさだけにとどまりません。緑青は、炭素鋼ナイフの反応性の低下を示す強力な指標となります。この低下は、トマトや玉ねぎといった酸性の食材にナイフを接触させた際に特に顕著です。これらの食材は、炭素鋼と反応することが知られています。

炭素鋼製の包丁は、使い始めに酸性の食品と反応し、軽度の変色や異様な金属臭が生じる可能性があります。ただし、これは必ずしも起こるものではなく、主に低品質の炭素鋼製包丁、特にSK炭素鋼製の包丁で見られることにご注意ください。SK炭素鋼は不純物含有量が多いため反応性が高く、酸性の食品と反応する可能性が高くなります。

初期段階ではこのような反応が起こる可能性がありますが、だからといってカーボンスチールナイフの使用をためらう必要はありません。定期的に使用することで、カーボンスチールナイフは安定した緑青(パティーナ)を形成します。これは、時間の経過とともに刃の反応性を軽減する美しい保護層です。この緑青は見た目が美しいだけでなく、ナイフの熟成度を示す指標でもあります。

したがって、反応性に関する初期の懸念は、特定の低品質の炭素鋼では一般的である可能性がありますが、大多数の炭素鋼では広範囲にわたる問題ではありません。

VIII. 古美のお手入れ

和包丁の緑青のお手入れとメンテナンスは、他の炭素鋼包丁のお手入れと同じ原則に従います。この手順は、包丁の独特の風合いと長寿命を保つのに役立ちます。

ナイフの洗浄は、優しく丁寧に行う必要があります。食器洗い機はナイフに悪影響を与えることを覚えておいてください。食器洗い機内の高温と強力な洗剤は、刃の緑青を剥がし、刃の健全性を損なう可能性があります。代わりに、中性洗剤を使った手洗いをお勧めします。そうすることで、食べ物の残留物を効果的に除去し、緑青を保つことができます。

同様に重要なのは、使用後はすぐにナイフをすすぎ、乾燥させることです。緑青は確かに錆を防ぐ保護層となりますが、完全な防錆剤ではありません。ナイフを濡れたまま放置したり、洗浄せずに放置したりすると、時間の経過とともに腐食するリスクがあります。洗った後はすぐに乾燥させることで、水滴跡ができにくくなり、緑青の美しさを保つことができます。

ナイフの緑青を保つには、適切な保管も重要です。ナイフは常に乾燥した環境に保管し、不要な湿気から守ってください。ナイフブロックや磁気テープは、ナイフの緑青をしっかりと保護し、安全かつ適切に保管するための優れた選択肢です。

ナイフの緑青を保つことは、炭素鋼ナイフの通常のお手入れと似ています。いつもの手順は、洗浄、乾燥、そして適切な保管です。この丁寧な作業は、錆を防ぐだけでなく、緑青がナイフと持ち主の旅路にもたらす、ナイフならではの物語を保存することにもつながります。つまり、ナイフを使うたびに、使い込まれた料理道具の物語に新たな一ページを加えているのです。

IX. パティナリセット

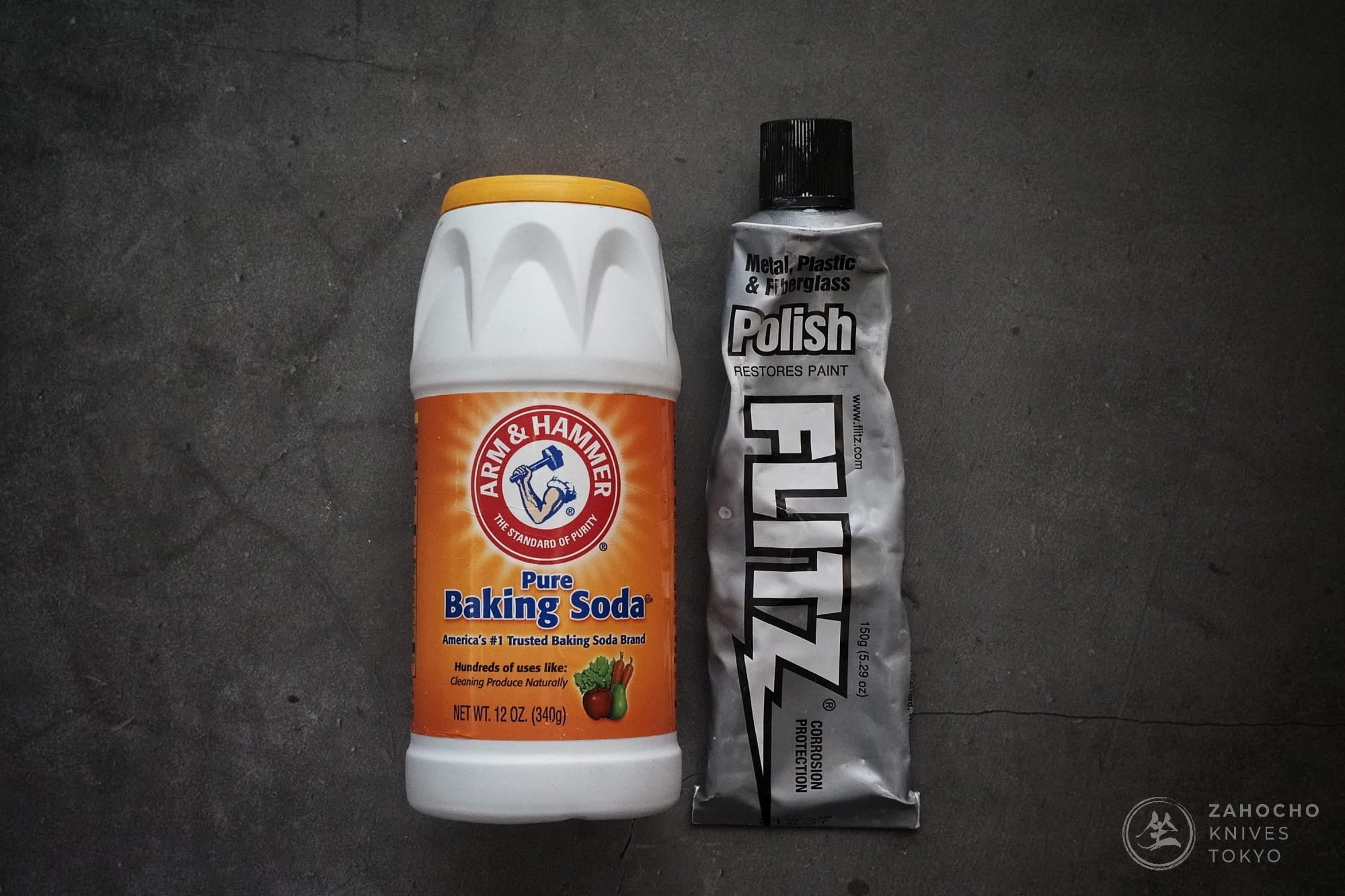

(図 9 : 重曹とフリッツは緑青の除去と錆の除去に使用されます。)

緑青はナイフに魅力的な個性を与えますが、場合によっては元の状態に戻したい場合もあるでしょう。理由は様々です。緑青処理を最初からやり直したい場合もあれば、刃の外観を損なう緑青を除去したい場合もあるでしょう。理由が何であれ、緑青を「リセット」するプロセスは簡単で、丁寧に作業すれば、ナイフを元の輝きのある状態に戻すことができます。

緑青を除去する効果的で簡単な方法は、重曹ペーストを使うことです。重曹を少量の水と混ぜて濃いペーストを作ります。このペーストをナイフの刃に塗り、表面を優しくこすり、洗い流します。

しかし、緑青が頑固な場合は、Flitzのような製品を使用できます。この無毒で研磨剤を含まない製品は、緑青の除去に効果的であり、発生した錆の除去にも使用できます。

結論

(図 10 : 重房北太枝和牛刀の新鮮な緑青。)

日本の炭素鋼包丁に緑青が形成され、その深みが増していく様子は、この調理器具の実用性と美観の両方の側面を成しています。緑青は腐食から包丁を守る保護膜となり、最高の状態を保つだけでなく、包丁の歴史と使用状況を視覚的に記録する役割も担っています。

自然に生じたものであろうと、強制されたものであろうと、緑青は単なる表面の変化ではありません。刃が環境や使用方法に適応し、その歴史を反映するものです。このプロセスを理解することで、熟練の職人が作り上げた道具への理解と絆が深まり、日本の炭素鋼ナイフを使う体験がより豊かで、よりパーソナルなものになります。

炭素鋼ナイフのアイデンティティを構成する重要な要素である緑青。緑青はナイフの個性を際立たせ、それぞれの刃に個性を与えます。ナイフの緑青を理解し、適切なお手入れをすることで、愛用の調理器具を長く使い続け、その美しさを保ち、使うたびにそのナイフならではの物語を語り続けることができます。